ТОП-3 новостей здравоохранения Саратовской с 12 по 18 февраля 2024 года

Команда Областного кардиодиспансера завоевала «золото» зимней спартакиады

В течение рабочей недели с 11 по 18 февраля главный врач ГУЗ «ОККД», к.м.н. Владимир Александрович Дудаков ежедневно проводил утренние врачебные конференции, на которых обсуждались текущие вопросы медицинской деятельности, участвовал в расширенных кардиологических консилиумах.

Эксперты ОККД рассказали врачам первичного звена о тактике лечения артериальной гипертонии

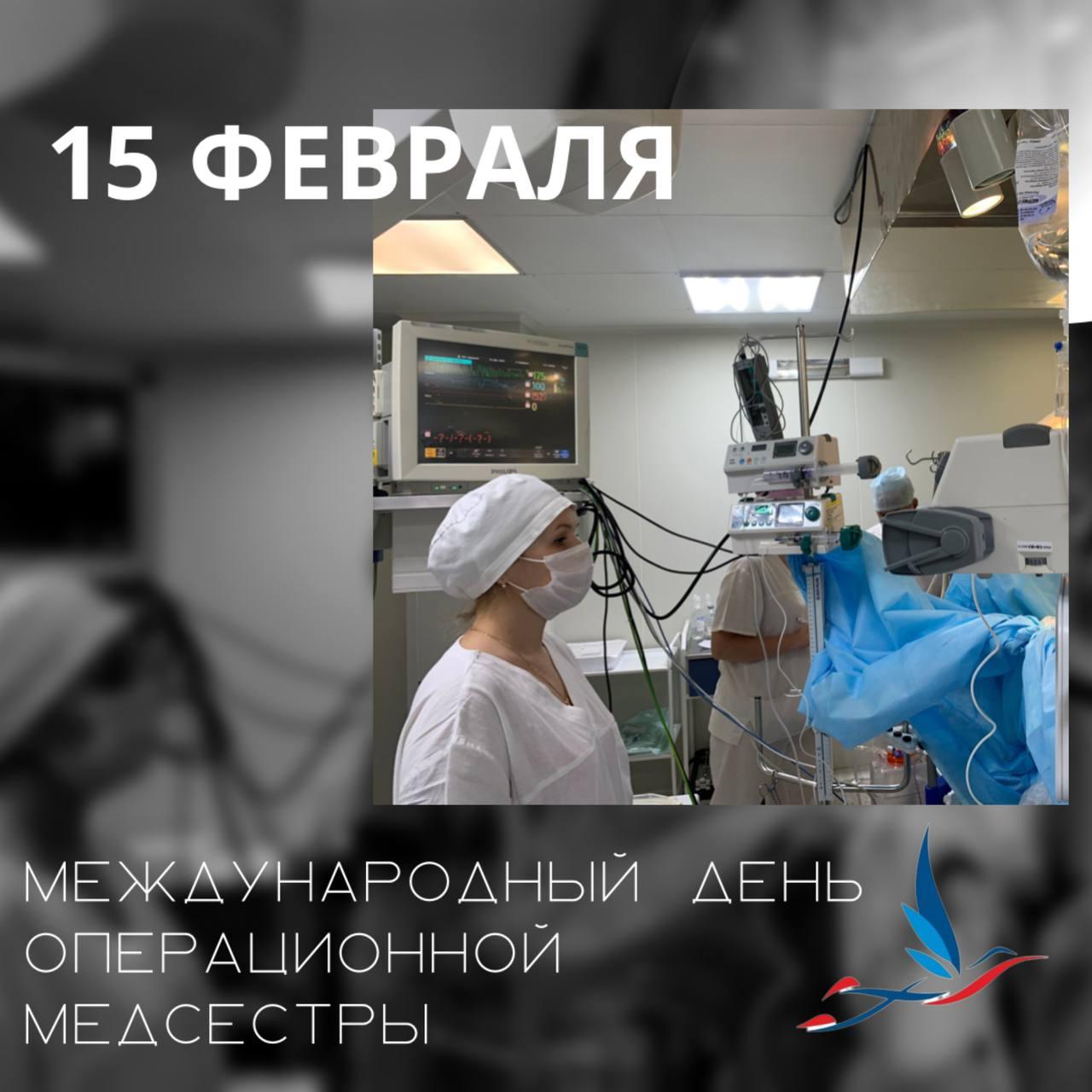

15 февраля отмечается Международный день операционной сестры. Этот профессиональный праздник был учрежден с целью отметить важную роль операционных сестер в оказании качественной медицинской помощи пациентам во время операций.

Президент России поручил повысить зарплаты всем медикам в малых городах и селах. Об этом он сообщил на пленарном заседании Форума «Технологии будущего». Какие еще важные заявления сделал глава государства, смотрите в карточках